240917

この記事を閲覧するにはアカウントが必要です。

https://www.youtube.com/watch?v=it—3m6qBrk

ワイはな、クリエイターが自分に正直になってASMRやり始める瞬間が一番好きなんや。私もすぐにそっちへいきます。

最近「氷菓」を見直したんだけど、やはり入須先輩の言葉が染みる。結局は狂言だったんだけど、「才能のある者が、それを行使しないのは罪だ」「誰でも自分を自覚すべきだ」というのはよく思ってしまう。他責的とも取れるが、傍目から見て明らかに天賦の才を持っている人間がそれに無自覚に生きているのを見ると、やはりもったいないと思う。例えるなら道端に黒毛和牛が雑にほっぽりだされているのを発見したような、熾烈な”もったいなさ”。だからといって誰も人が黒毛和牛を道端に捨てるのを止める権利はないのだけれど。そういうところまで含めて遣る瀬無い。

気づき:お腹を「おなか」と読むの、よく考えたらメチャクチャおかしい。

腹って「はら」もしくは「ふく」と読みますよね?「お腹」でおなかって呼ぶのヤバくないですか?

いや、わかるよ。無論日本語にはそういう例外的な読み方をする言葉は山ほどある。美人局とか二十日とかね。ただ、「お腹」って、そういうヤツらの顔をしていないじゃん。さも「これ普通の読みですよ」みたいな顔で「おなか」って読ませてきてたのよ、今の今まで。だって気づかなかったもん。今の今まで。食えないやつよ。

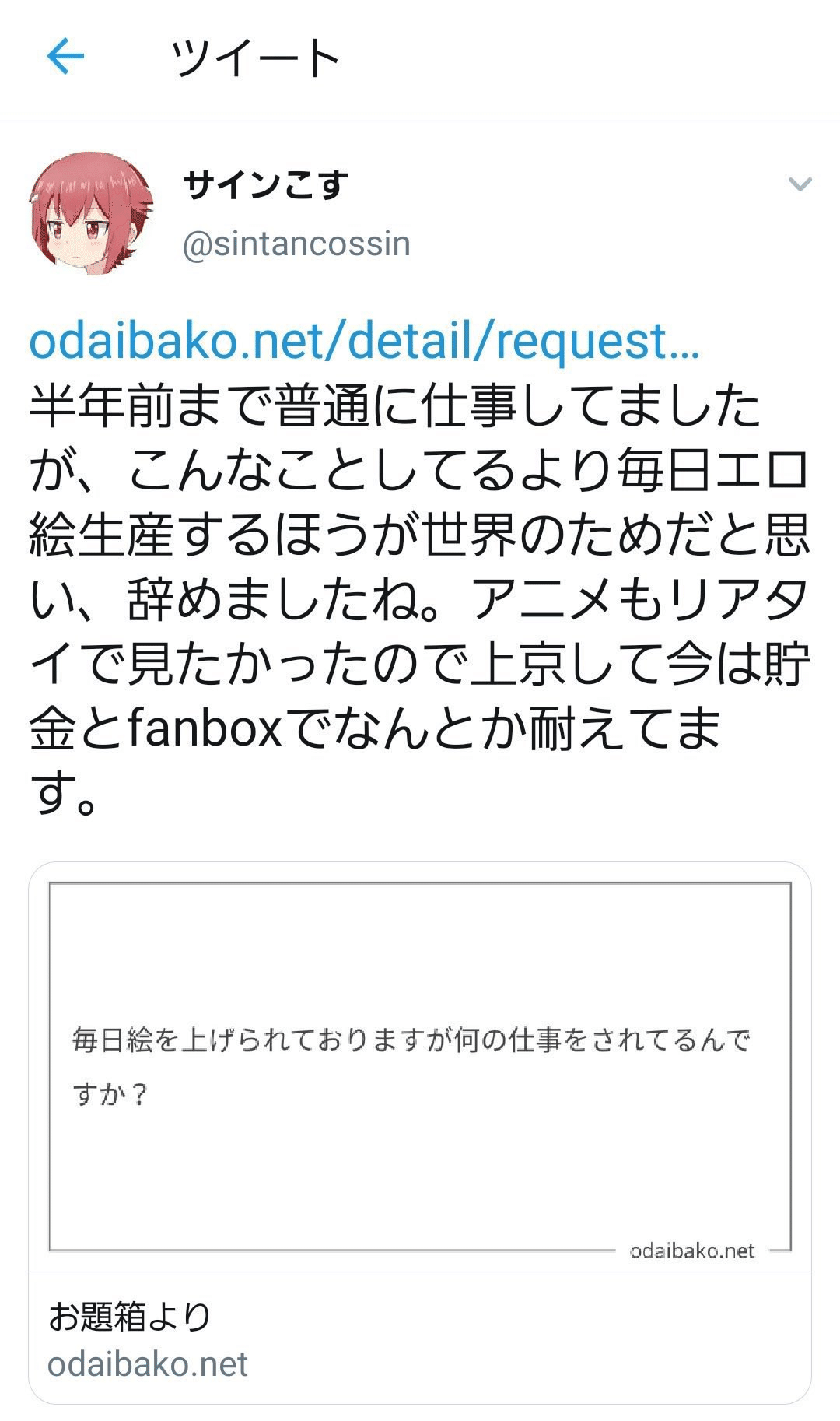

強すぎる。エロ絵を描くことを世界のためと思えるのもすごいし、その意志のままに仕事を辞められるのもすごい。どれくらいやってたかにもよるけど。入社一週間で辞めましたとかならまだわかる。

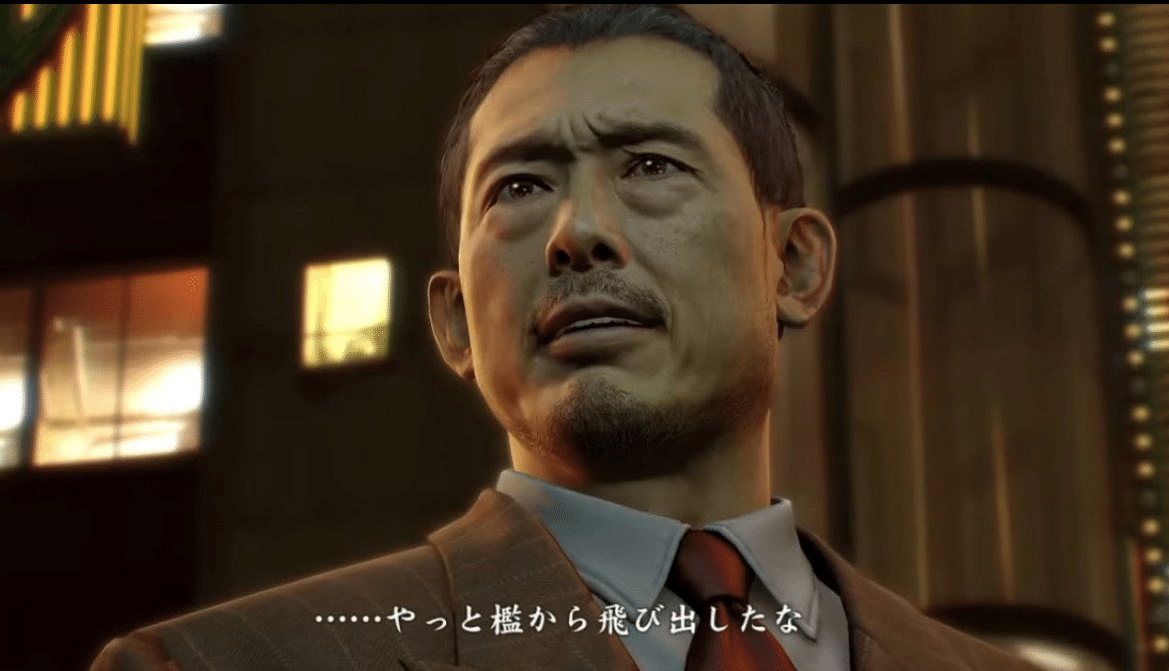

世界のため、か……。正しいことをする、か……。

隊員「なにか?」

艦長「いや、昔のことを少し思い出していてね。総員待機、このまま少し様子を見よう」

隊員「ラジャー」

諸々のことにやっと納得がいく理由がつけられた。ルオジーが「猜疑連鎖」と「技術爆発」の意味に気づいた時並の天啓です。

revelation 1: 私には強い知的好奇心がある

特に、巷に情報がないもので、往々にしてくだらないものについて。

こうしたらどうなるんだろう?という事に対して、時折病的なほどに執着し調べ倒す。

revelation 2: 経験は代理人を立てられない

観測可能な「知識」は書物や伝聞から手に入れることが可能だが、内的な「経験」は誰かに代わりにやってもらっても知る事ができない。

ディズニーランドに遊びに行ったレポート記事を読んでも、我々読者は実際にディズニーランドで遊んだ「経験」を感じることはできない。こういう施設がある、こういうイベントがあるという「知識」までしか得られない。

このルールは喜び・悲しみ・怒り・苦痛・快感すべてに対して適用される。特に感じ方に有意に個人差がある現象の場合、ヨシュア理論により「自分が感じたもの」が最優先される。(例: 『セブンの麦茶はアサヒの麦茶より美味い』と私が心から感じれば、他人がそう思っていなくてもこの感覚はvalidなものとして肯定される)

私はまず現象に対して既知の知識で仮説を立て、経験によってそれを実証する。この一連のメカニズムが、なんというか、”好き”なのだ。

私の奇行は大体すべてこれで説明できる。空想科学本とか大好きだったし。喉学とかまさにそんなはじまりですよね。

巷で「多分こうだろう」みたいに思われている、跋扈している「感覚の常識」みたいなものが実は経験してみるとぜんっぜん間違ってた、みたいなことって結構ありますからね。これは経験則的に知っている。エア本さんもザナルカンドで「イメージと全然違ってたんです」って言ってたし。グーグルやAIではわからないことっていっぱいあります。本の世界だけじゃわからないこと、いっぱいあるよ!(引きこもりの少年を外に連れ出す少女主人公)

しかし経験とは未知に飛び込むことである。少なくない回数、私はただ傷ついて帰って来る。何も得られず。

「やらないで後悔するよりやって後悔したほうがいい」というのは欺瞞だ。だって、両方の未来を見た人間なんていないのだから。別々の事柄に対して選ぶ・選ばないで後悔した経験はあることは何も前述の主張をサポートしない。「親孝行しないで後悔するより定食屋の新メニューに挑戦して後悔した方がいい」と言ってるのと同じことだからだ。こういった比較不能な比較をapples and orangesという。比較可能にするためには「◯しないで後悔するより◯して後悔した方がいい」の◯に同じ行為が入る必要があるが、その両方の未来を見た人間はいないのだからこの主張は端からtruth-aptではないということになる。

私は何度も「やって後悔」した。やらなければよかったと思った。経験が糧になるなんていうのはbargainingにすぎない。やる・やらないの選択の時点で実際にはもう勝負は着いている。そこには明白に誤りの選択があり、神ならぬ身の我々にとって選択を導くのは結局「運」でしかない。

どんな言葉で飾っても、世の不利益は「ただ運が悪かった」が最大の理由であることがほとんどだ。東京グールでは「この世の不利益はすべて当人の能力不足」というイデオロギーが用いられていたが、現実はそうではない、むしろことさら残酷だ。AYA世代が癌を発症するのも、北朝鮮に生まれたというだけで弾圧に怯える日々を過ごすことになるのも、すべて「運が悪かった」。

人がそれを自分のせいにしたがるのは責任感などではない。むしろ本当は対極で。誰も責める宛てがないまま、徹底して「理不尽」に自分は不利益を被っているのだ、と考えると狂いそうになるからだ。それくらいなら全部自分のせいであった方がはるかに楽なのだ。

「運が悪かった」を「運が悪かった」のまま受け容れるなんてことは、不運のためだけに人生において多大な不利益を被っている人間からすれば堪え難いことなのだ。とうてい認められないから色々理由を探す。死物狂いで。あがくほど惨めになっていくと知りながら。

今は失われたとある人の記事を引用する。

***

数年前、とある人権教育専門家の講演を拝聴する機会があった。

その時聞いた話が構造的な差別問題に係るもので、「オークション授業」にまつわるものだった。

オークション授業とはその名の通り、学校の授業の時間を使って疑似的なオークションをする。

といっても教室で子どもを相手に本物のオークションをするわけにもいかないので、出品物はもちろん架空の商品だが、モノに限らず生徒たちが欲しいものなら何でも、「自由な時間」であったり「宿題をしない権利」であったり「美人」であったりする。落札に用いられるのは手作りの架空の金券である。

また、落札にあたって不正の行為は当然禁じられる。

具体的にはオークションそのものの秩序的進行を妨害する行為で、落札意思のない価格の釣り上げ行為、あるいは集団による落札価格のかく乱などが当たり、予防策として、手紙等、黙示明示の如何を問わず、生徒同士の相談は全面禁止される。

こんなごっご遊びが一体どういう理屈で人権教育になるのか?と思われるかもしれない。

まったく現実味のないオークションだが、しかし、参加する生徒たちは次第に場にのめり込み始める。

架空であっても金力を行使する、競り勝って景品を落札する、というのは、物欲や射幸心を満たしてくれるらしく、子どもたちはオークションに夢中になっていく。

オークション授業とは一種のゲーム理論でもあって、手持ちの資金を使って充足を最大化する組み合わせを考える作業である。

手に入れられる景品の数量とその質の問題だが、どんな場合でもアニマルスピリットに富んだ、というか、大胆な行動をするプレイヤーが現れるもので、ある時、ある景品に手持ちの全資金を注ぎ込んで一点買いした猛者が現れた。

景品が競売にかけられるや否や、真っ先に手を上げ最高金額を提示したのです。

なるほど確かに賢い戦術で、どれとどれを買うか、何個買えるかといちいち頭を悩ませるよりは、何としても欲しいものを一つ絞り、それに全てを賭けてしまうほうが確実である。

なんせ金券が全生徒に平等に配布されている限り、最初に最高金額を提示してしまえば、当該景品を横取りされてしまう心配はまったくない。この場合は単純にスピードの問題、真っ先に手を上げられるかの問題で、まったくの早いもの勝ちの競争となってしまう。ルールの隙をついた高度な戦術だった。

だが、この直後、最高金額よりもさらに高い金額を提示した生徒が出たのだ。どうやって?と怪訝に思うよりも前に、色めきだったのは先に手を挙げた生徒である。

さらに高い金額を提示する方法は確かにある。他の生徒と共謀して金券を融通すればいいのだ。そうすれば、単純に言えば謀略に参加する生徒の数だけ資金力は倍増していく。

だが、そのためには話し合いを持つ必要があり、それは明白なルール違反なのだ。

「先生!ルール違反だ!談合だ!あんな金額、誰かとグルになってないと出せないじゃないか!」と件の生徒が抗議の声をあげる。鬼の首を獲ったり、と言わんばかりに。

だが、ルールメイカーである先生は何も動こうとしない。

なぜだ、と問われて、先生は、種明かしをします。

「ルール違反はない。あの子は単に、君より多くの金券を配られていただけだよ」

は?と言いたくなるのは当然である。

自分より多くの金券を?金券は、平等に配られていたわけではなかったのか?

もちろん、卑怯ではないかという声があがる。

だが、どこにも卑怯なことはない。最初に説明されたルールのなかに「金券は平等に配られる」という条項など、一言たりとも書かれていなかったからだ。

実は金券を配られる生徒は二つのグループに分けられており、その資金力には実に倍の差が開いていた。この事実が明るみになると、オークションを支配する空気がガラリと変わる。

貧乏グループからは当然に抗議の声が沸き起こるが、金持ちグループからそんな声はほとんど聞こえてこない。

「まぁ、仕方ないよね。だってそういうルールなんだし」貧乏グループにとって欠陥のあるルールでも、金持ちグループにとっては違うのだ。ルールのおかげで利益にありつける彼らにしてみれば、是正すべきものは何もないのだった。

不満の声をヨソにオークションは粛々と進められていく。

余裕しゃくしゃくの金持ちグループに対して、最初はなんとか一矢報いようと頭を捻らせていた貧乏グループだが、次第にルールという現実の壁の高さを嫌という程思い知らせていく。

そうして、貧乏グループの行動がどう変わっていくか?

幸福の目標を下げていくのです。

本当に欲しいものは手に入らない。金持ちグループが景品を掻っ攫っていくのを横目に、彼らのお眼鏡にかなわなかった安い商品を落札し、「ソコソコ」のもので我慢するよう、自分の望みを切り下げていく。

あるいは、もはやオークションそのものを諦める。望むもののために競争することさえ、しなくなる。

いつのまにか、会場は金持ちグループだけで回されるようになっていくのだった。

「これこそが差別の本質なのです」と講師の方は力を込めて言っていた。

「差別とは何にもまして、希望を、意思を、気力を奪うのです」

ずっと憶えている。そして皆にもよく憶えておいて欲しい。

記事の感想を伝えられます。

感想レターを書く

定型文を選択

スタンプを選択