250405「それでもぼくは」

この記事を閲覧するにはアカウントが必要です。

https://www.youtube.com/watch?v=plZbX2XXCes

カムパネルラを聴いて号泣完了。音楽にできること。

音楽に価値がないとか言いまくってたのは結局スマホに私の愛好する音楽をまるで入れておらずASMRで溢れかえっているためという説がおおいにある。マジで、どうやって音楽を聴けばいいの?スマホの容量がない場合。ASMRを消す以外の選択肢で。クラウドに全部あげろというのか?その場合どういったクラウドだ?

https://www.bilibili.com/video/BV1pJ411w7Am/

どういう人生を辿ったら中国人がロリィタノイロォゼを知ってnecrophiliaの楽譜を採譜してビリビリに公開する事になるのかマジでまったくわからない。ていうか、そうか、この人だいぶ昔おれが見つけたロリィタノイロォゼ2か。天才よなほんま。

てかさー……音楽についてやること、やっぱ何遍考えても「アレンジ」に専修する以外の回答がないな。X化論とかCrossoverとかをアレンジできると思うとワクワクしますわ。じっさい実績残してるのもアレンジなわけで。歌が書けないならインストを書けばいいじゃないとマリー・アントワネットも言っております。

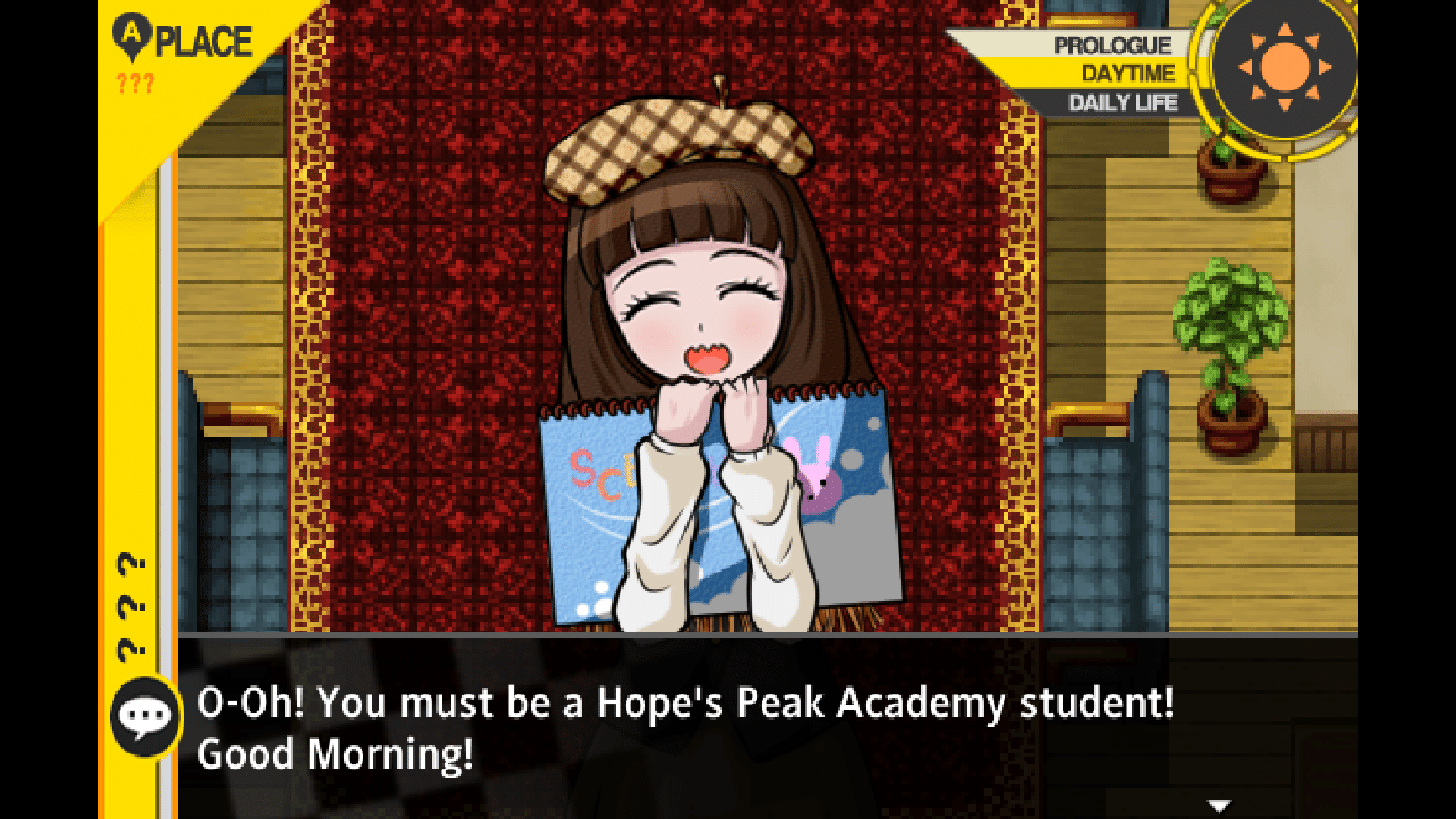

SDRA2はじめたけど何もかもが進化しすぎててビビってる。これもう普通に商業ゲームだろ。こんな進化する? DRAの時点で充分よかったのに。

こいつガチでかわいい

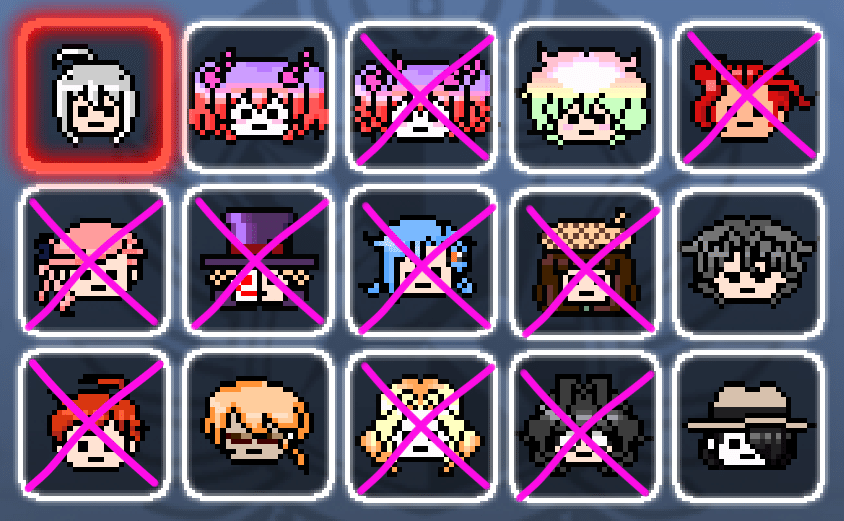

1秒で考えた今回の生き残り予想

双子はぜ~~~~~~~~~~~っっっっっっっっったいトリックに使われるからどっちかは100%死ぬでしょうね。片方残しは結構ある気がしている。

生存者オーラが一番高いのは誰だろうな……読売新聞とかオーラ出てるけど、前作のこと考えると当てにならん。

https://davitrice.hatenadiary.jp/

読み応えのあるブログを見つけたのでひたすらに読んでいます。内容の如何はともかくとしてボリュームとしてはこの量が無料で読めるのはありがたい。

じゃあ、順番に揚げ足とりますね。(サンドリ)

https://davitrice.hatenadiary.jp/entry/2023/11/22/144732

たとえば、腹の底から生じる「感じ」は、怒りであるか嫌悪感であるか(あるいは悦びであるか愛情であるかなど)が未分化であってもわたしたちの気分状態を左右したり行動を突き動かしたりするパワーを持つし、その「感じ」を「これは怒りだ」「これは嫌悪感だ」と同定するなり定義するなりしても、定義すること自体はわたしの気分状態や行動にさほど影響を与えるわけでもない。また、自分の抱いている「感じ」に名前を与えて、信念や思考に関わるものとして合理化しようとする行為自体に、ジョナサン・ハイトが「感情という尾が合理性という犬を振り回す」と表現している人間心理の傾向に陥る危険が潜んでいるように思える。つまり、自分の感情について「わたしは嫌悪感を抱いている」「わたしは怒りを抱いている」と自ら定義を行うこと(またはそれを他者に向かってパフォーマンス的に主張すること)自体に自己正当化の側面があり、自分に生じた「感じ」を美化したり自分にとって都合の良い側面しか見なかったりする事態をもたらす可能性があるように思えるのだ。

まず、「感じている感情を『これはXだ』と定義することはわたしの気分状態や行動にさほど影響を与えるわけでもない」というのはかなり誤謬を含んだ言い回しだと思う。ブルックスの主張するところの前頭前野で行うメタコグニション的に云えば、自身の感情を自覚することは「自身を支配する」ことに等しいわけで、彼の例でいうところの「感情に従うだけの犬」とは大きく異なるものだろう。リアプレイザル的に考えても行動の前に感情を同定することは「気分状態や行動」にはおおいに影響を与えるといっていい。もっともハイトの論を引っ張ってメタ認知の意義自体を否定したいのかもしれないが、そもそもハイトの社会直観主義は「自分の抱いている『感じ』に名前を与えて、信念や思考に関わるものとして合理化しようとする行為」を謳うものではないだろう。むしろ「理性による倫理的推論の名を騙って無意識下に感情の尻尾(=”感じ”)で決断を行っている」状態をあらわすものなのだから、本件とはほぼ関係がない。さらに、「自分の感情について定義を行うこと」と「他者に向かってパフォーマンス的に主張すること」はまったく異なる行動であり、一絡げに双方同様の理由によって自己正当化の側面があると論ずるのは暴論だと思う。

https://davitrice.hatenadiary.jp/entry/2022/03/09/183958

実際、日本のように男女平等が(インドのような国と比べれば)すすんだ国では、男女ともに恋愛や結婚を求めている人が多く、「人間らしい生活」にそれらが欠かせないと考えている人も多い。

それは理想化された願望とは限らず、実際に恋愛や結婚を経験している人が「以前に比べて人間らしい生活を過ごせているなあ」と思うことや、恋愛や結婚が破局してしまった人が「以前に比べて人間らしい生活じゃなくなってしまったな」と考えることもあるだろう。すくなくともわたしはそうだし、他にもそういう人はいる。

もちろん、アロマンティックの人をはじめとして恋愛に興味がない人や恋愛を重視しない人もいれば、モノガミーを求めない人もいるし、恋愛に興味はあっても結婚に興味はない人もいる。とはいえ、「それを求めない人もいる」というのは他のケイパビリティの大半に当てはまることだ。

ここ、主観の主張にしか見えない。「他にもそういう人はいる」って、そりゃいるでしょうね。そうでない人がいるのと同じように。このへんは標本数が足りなさすぎて評論というより感想文である。あと最初の文も眉唾である。国内の結婚願望調査ではここ20年だけで15%近い下落がみられる。まだ過半数を超えているという意味では「結婚を求めている人が多い」というのはまあいいとして、「人間らしい生活」にそれらが欠かせないと考えている人が多いというのはデータがないな。社会的地位や権威、あるいは安心、またはその他の要素を求めるために結婚を考えている人の方が多いってこと否定できるデータありますかという。またそこを譲歩したとしても、少なくとも国内だけで25%もいる人間を「例外的な人」と括ってしまうのは「善の構想」の優遇で正当化できる範囲を逸脱する気がしますがね。

そして、例外的な人については「興味はないんだったら追求しなくていいよ」と容認しつつ、そのケイパビリティを求める大半の人を支援する(「社会的基礎を提供する」)ために公的に資源を投入することを正当化できること、正義論風に言えば特定の「善の構想」を優遇できることこそが、ケイパビリティ・アプローチの特徴であるはずだ。

ケイパビリティ・アプローチ自体は筆者の持論ではないが、このフレームワークには疑問を抱いている。左利きは国内に10%ほどいるが、「左利き用のハサミも販売してますよ(=存在の容認)」と言いつつ店舗においてある確率には圧倒的な差があったり、改札が右利きの人間専用の構造をしていても「左利きでも”使えない”わけじゃないんだからいいだろ」というスタンスが「差別」でなく「容認」の範囲であるという論調が成り立ってしまう。マジョリティに寄り添う構造上、この「容認」の範囲はマジョリティの意向に沿って無限とまではいかずともマイノリティ側にとって理不尽とも思える範囲まで拡大しうるし、あてはめる問題を間違えると「分離すれど平等」バージョン2になる危険性をはらんでいる。「興味はないんだったら追求しなくていいよ」は容認というより「blatantな差別ではない」というだけではないだろうか。バケネズミの権利を尊重して扱っていると宣った人間たちと同じ欺瞞を感じる。

https://davitrice.hatenadiary.jp/entry/2020/01/09/145200

・「お気持ち」というレッテルは、女性の主張やフェミニズム的な主張に対して貼られることが多い。

まずここの前提が破綻しているのでその後の主張が成り立たない。インターネット上では相手が男性だろうが女性だろうがフェミだろうがミソジニーだろうが感情的な発信はものみなお気持ちというレッテルを貼られている。これこそ以前の記事で彼自身が否定していた結論ありきのアジテーションではないかと思う。本件を論ずるうえで「お気持ち」というワードより適切な言葉が明確にあった筈なのに、誤ったあるいは蒙昧な定義でストロング/バズワードを釣り餌として使っているだけにしか見えない。

この後もカントの義務論を持ち出して”「感情的」な反応だからと言ってそれが的外れなものであったり論理に反するものではない”というようなことも言っているが、そもそも義務論と帰結主義のすれ違いについて言及していたのは彼自身なわけで( https://davitrice.hatenadiary.jp/entry/2019/11/28/122551 )、「こっちは義務論使ってんだから帰結主義で反論してくんなハゲ」という主張はシンプルにアンフェアではなかろうか。そんなことなら当然「こっちは帰結主義の話してんだから義務論で反論してくんなボケ」が成立してしまうわけで、どっちかが譲らない限り水掛け論にしかならない。

https://davitrice.hatenadiary.jp/entry/2021/01/16/115251

なるほどなあ。

ある議論に関して、肯定的な意見と否定的な意見を、仮に5:5の完璧なバランスで論じた記事があるとします。これはなんの役に立ちますか? 質問を変えましょうか。これはどちらかに寄りかかった議論より価値がありますか? 私は100%イエスとは言えないね、到底。5:5のバランスで論じた記事は、「情報ソース」としては優秀だ。つまり、事象Aについて知見が浅く、それが一体どういったものなのかを知りたい、というような時。だからエンサイクロペディアに分類されるものものは可能な限り「中立的」であるようにしている。それはああいったものの存在意義が情報ソースということにあるからだ。

翻って批評やレビュー記事あるいはエッセイの場合はどうだろう。彼らの存在意義とは情報ソースであることだろうか。違いますよね。ある種の娯楽性を含んだ文章の理想形が5:5の中立文であるはずがない。これは筆者が糾弾を回避するうえでは最強の配分だが、逆にいうとそれ以外の意味を持たない。誰も絶対にrefuteできない主張とはなんでしょう。正解は「何も言わない」ことです。無に対して反論することはできない。だから「中立こそが正義」という主張を突き詰めるのなら何も主張せず、何も産まず奪わず、この世界から消え去るのがもっとも中立的ということになる。そんな横暴な話はないので、まず「主張したいことがある」というのが定言としてあるべきで、その上で主張が一方的になりすぎないように反証的な主張も含むというくらいであるべき。つまりどれだけ中立でも6:4、もっとも自然なバランスとしては7:3あるいは8:2くらいまでいっても別にいいと思う。10:0だとさすがに問題とは思うが、特にデビットライスの「男性にもことばが必要だ」みたいに想定可能なあらゆる各方面に対して配慮をしまくった結果超長文になってそもそも読んでくれる母数を著しく下げている、みたいな状態に陥るのは本末転倒だと思う。

少しでも誤った事を言うくらいなら誰も読まないほうがマシだ、みたいな考えならそれこそ義務論的だし、帰結主義者でありたいという本人の主張と一貫してない。

https://davitrice.hatenadiary.jp/entry/2021/12/11/105216

人は単純な議論を求めるし、ハッピーエンドを望む。経済に関する爽快な解決策や素敵な理想論がまわりくどい議論によって棄却されて、地味で漸進的な対策しか提言されない本なんて、ほとんどの人はわざわざ読みたがらない。

前半はまあわかるけど、本著って「地味で漸進的な対策」を明確に提言しているんですかね。してるんならいいけど、どうも「ハッピーエンドはない」って言ってるだけで地味だが確実に漸進的な施策を論じているとは思えない。これは以前触れた「false dichotomy指摘の誤謬」に等しいと思う。

false dichotomyっていうのはどうなんだろうなと思う。false dichotomyの対極ってto each his ownじゃないですか。二分法を誤謬と呼ぶって事は人それぞれ砲ぶっぱが全ての議題において最適解ということになってしまう。例えば相手が恣意的に選択肢を二つに狭めてきた時に、「いやこういう選択肢もあるよ」って具体的に第三・第四を提示出来るなら誤謬という指摘も有効かもしれないが、「それはfalse dichotomyだよ。二極化できるほど単純な問題じゃないよ。もっと広い視野で考える必要があるよ」と抽象化するだけなら議論をまったく進展させないと思うんですよね。言うなれば「1+1=2だ」と主張する人に対して「2進数なら1+1=10ですし、二元体F2では1+1=0なので、あなたの主張は誤った単純化です」と言い出すようなもの。指摘自体は正しくても、それによる進展の見込みがないならただの揚げ足取りになってしまう。誤謬指摘は大体のケースにおいて発動した時点で有利取れるはずなんだけど、false dichotomyに関しては指摘のみでは意味がないと思う。

1101

一番最悪なのは時間かけた上で間違えることであって。人類が間違えるのなんて当たり前なんだから、「地味だが確実に漸進的な手段」がないのなら「怪しいが成功したらデカい手段」でPDCAサイクル早めた方がマクロな視点では効率的じゃないんすかね。いま社会主義がボロクソ言われてるのだってDoの部分で下手こいた国があったからこそのことであって、半ば結果論だし。逆に「地味で漸進的な対策」をほんとうに提言できてるならノーベル賞モノだと思うんですが。そこの土台が怪しいならあなたのジェンガは崩れるでしょう。

そんなにも失敗を恐れるのならこの世界からさっさと手を引けばいい。それがもっとも安全なのだから。

https://twitter.com/wuzuki_/status/1537649899637833729

此れに尽きる感じ。

https://davitrice.hatenadiary.jp/entry/2022/04/11/125710

デビットの記事を読んでると、口癖がある程度わかってくる。おわかりですね。「とはいえ」です。めちゃくちゃ「とはいえ」っていう。己が主張したことに対して予防線を張らないと不安で仕方がないんでしょう。具体的に言うとこの記事だけで9回も「とはいえ」って言ってる。論文なら怒られるだろこんなもん。いまのところある程度文字数があって「とはいえ」が一度も出てこなかった記事がないように思う。あとこの記事の主張は「優しさ」と「都合の良さ」を取り違えているように思う。ニヒリズムを「優しい議論」と謳うのは相当誤解を招く定義でしょう。これもアジテーション。ていうかお前が「単純で簡単なハッピーエンド」を「感じ」として嫌いなだけだろうと。「『綺麗事だ』『理想論だ』って理想も語れなきゃ終わりだ」って秋田ひろむは言ってるよ。

終盤の「それらの個人やリソースが『正しい』議論のほうに投入されていたら、世の中はもっとよくなっていたかもしれない」も選民的な危険思想にしか聞こえない。

あと『ゴールデンカムイ』や『呪術廻戦』を「なにが正しいのかとか、世の中はどうあるべきだとか、わたしたちはどう生きるべきかとかいったことに関する議論」に無関係な消費娯楽でしかない、みたいな言い方をしてるのもナチュラル偏見すぎる。彼に限らないけど、活字主体の本は漫画よりすぐれていると(仮に”一般的な傾向”という主張だとしても)思っている輩はそれだけで信用ならない。今となっては活字の方が圧倒的に読む機会が多い私が言うのだから違いない。学術書もいっぱい読んだけど、漫画や小説から学んだことの方が圧倒的にそういった「善く生きる」ための道標になっているよ。

https://davitrice.hatenadiary.jp/entry/2023/06/13/160946

そもそも、社会には「法律」ではなく「道徳」(あるいは「評判」や「政治」など)に任せられる領域も存在すべきである。「法律によって裁けない問題は放置すべきだ」という主張は「そのような問題も裁けるようにするために法律を追加したり改正したりすべきである」という主張を招き寄せて、警察権力や国家権力などの拡大と市民の自由や自治・自律の減少につながる。

これってどうなんだ。国家主義国でもない限り「そのような問題も裁けるようにするために法律を追加したり改正したりすべきである」でよくね? って思うんだけど。だって、その提案が自治権の制限に繋がるというのならそもそも現在のシステムが破綻してるって言ってるようなものじゃないんですか。日々提出され可決あるいは改正されていく法のほとんどはそういった「(道徳ではなく法によって)この問題を裁けるようにするべきだ」という理由で提出されているのだから。それが自治権を著しく侵害するような法なら国民が通さなきゃいいだけの話であって。国民主権が破綻してる国じゃないとこんな問題は起きないと思うのだけど。

法律以外に任せられる領域が存在すべきであるというpremiseには同意したうえで、その論拠がイマイチ筋が通ってない気がした。

ていうかデビっちゃん、Xに意欲的に参加していたくせに自分の思慮に欠けるポストをぶっ叩かれたのを契機に「Xやnoteが差別や嫌悪を増幅・扇動する社会悪である( 素晴らしきVery Short Introductionの世界 - 道徳的動物日記 )」とかいうとんでもない強弁を述べていたので、真面目に取り合う相手じゃないかもしれない。

10年前くらいから始まって加速度的に文章が堕落しているような気がして、私だけではないのだなと少し安心しました。ブログを長期にわたって書いている人はやはりどこかおかしくなるのかもしれない。鏡を見続けているようなものだからね。

「楽しい」という状態を星野源的に「明日へごまかせる力」とするなら、評論やようつべなどは楽しいのだと思う。時間を食えるものが正義なのかしら。

正義について謳う輩が信用できないというのは合意がとれるところだと思うが、「これは正義じゃない」ばかりを繰り返している奴も最近は同様に胡散臭い気がしてきた。いずれも目的が表面化していないという点で同じな気がする。生産性がない。襲われにくい道へ逃げているだけでやってることは対して変わらないだろうと。

デビットの思想にはどうも「なにが正しいのかとか、世の中はどうあるべきだとか、わたしたちはどう生きるべきかとかいったこと」について積極的に考えることが絶対的善みたいな前提があるような気がして、そこの価値観が違うのかもね。正義の話をすることが良いことだと思っており、その上で安直に正義を決めてしまう危険性に異常に過敏になるという臆病さを持っているから、けっきょくbeating around the bushするだけで何が言いたいのかよくわからない。

https://davitrice.hatenadiary.jp/entry/2023/12/20/172035

余談だが、こういった話題になると「でもいまやSNSを経由しないとどんな新刊本が出ているかも知ることができないじゃないか」と文句を言ってくる人があらわれる。しかし、実際には、SNSを使わなくても新刊本の情報をキャッチする術はいくらでもある。

わたしのおすすめは、自分の住んでいる地方自治体(または通っている大学)の図書館のWebサイトにある「新着資料」や「新着図書」の一覧ページを定期的にチェックしたり、図書館を訪れるたびに新着図書コーナーを確認したりすることだ。ハードな学術書を除けばだいたいの本はいつか図書館に入荷されるものなので、この方法でだいたいの本の情報はキャッチできる(最新の本の情報を瞬時にキャッチできるわけではないが、そもそもそんなに生き急ぐ必要はない)。

これは許され難い主張である。まさしくマジョリティによる抑圧の姿勢の一種だろう。田舎の図書館の蔵書がいかに少ないか調べたことがあるのかと言いたい。トンキンがよ。

記事の感想を伝えられます。

感想レターを書く

定型文を選択

スタンプを選択